私立大学の医学部では、他学部に比べて留年する学生の割合が高い傾向があります。全国医学部長病院長会議の調査によれば、近年医学部の留年率は増加傾向にあり、特に低学年での留年が増えていると報告されています。

この問題の背景には、学力・学習習慣の不足、医学部特有のカリキュラム・試験制度、私立医学部における進級基準の厳しさ、教員の評価基準や進級判定の内部事情、そして一般にはあまり知られていないその他の要因が複雑に絡み合っています。

医学部入学はゴールではなくスタートであり、入学後も計画的な努力と情報収集、セルフマネジメントが欠かせません。この記事では、私立医学部で学生が繰り返し留年する主な理由について詳しく見ていきます。

自己管理能力の欠如と学習習慣の再構築の必要性

医学部に入学したばかりの学生の中には、入学後の自由な環境に戸惑い、自己管理や学習方法の面でつまずくケースが見受けられます。特に、長期間にわたり管理された学習環境で過ごしてきた学生にとっては、自立的な学びに移行することが一つの大きな壁になります。

1. 管理された学習環境からの移行の難しさ

浪人期間中、寮生活や一日のスケジュールが組まれた環境に慣れていた学生にとって、大学入学後に急に求められる「自己管理」は大きな負担となります。時間の使い方に迷い、生活リズムが崩れたり、自由時間をうまく活用できずに学習が後手に回ることもあります。

2. 自立的な学習設計への移行ができない

これまでの受験生活で、与えられた課題やスケジュールに沿って学習してきた学生は、自分自身で計画を立て、優先順位を判断する力が十分に養われていない場合があります。医学部では、学ぶべき範囲が広く、内容も高度であるため、自ら取捨選択し、戦略的に学習を進める力が不可欠です。自分で学習の流れを構築できないことが、進級の壁となることもあります。

3. 演習偏重による「理解の浅さ」

問題演習に重点を置いた学習に慣れている学生は、まとまった文章や講義資料を読み込み、要点を整理・理解する力が十分に身についていないことがあります。医学部の講義では、論理的な構造を持つ専門的な文章を読み解く力が必要不可欠であり、表面的な暗記に頼った学習では対応しきれない場面が増えていきます。

4. 燃え尽き症候群

医学部合格を「ゴール」にして燃え尽きてしまう学生も少なくありません。受験期に猛勉強して合格した反動で入学後に勉強の意欲が低下し、特に科目数が多く難しい低学年の基礎医学で勉強に身が入らなくなる傾向があります。

医学部特有のカリキュラム・試験制度上の問題

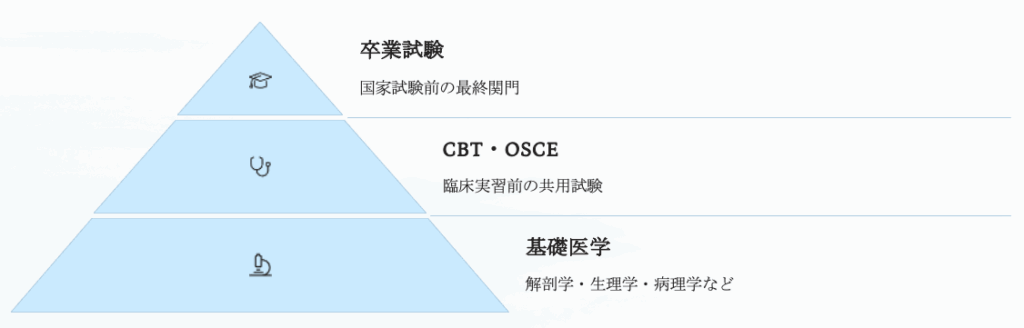

医学部のカリキュラムや試験制度には他学部にはない構造的な厳しさがあります。ほとんどの科目が必修で専門性が高く、基礎医学から臨床医学まで幅広い範囲を習得しなければなりません。講義に加えて実習も並行して進むためスケジュールは過密です。また、医学部には独自の試験制度があります。4年次にはCBT(Computer Based Testing)やOSCE(客観的臨床能力試験)といった共用試験があり、これに合格しなければ臨床実習に進めません。さらに卒業前には各大学ごとの卒業試験が課され、国試の合格候補者を卒業させたい大学の思惑もあり、国試よりも卒試の方が難易度が高いと言われています。(下の記事に続く)

医学部のカリキュラム構造イメージ

国家試験合格率維持のための進級制限

進級基準の厳格化

一科目でも落とせば進級不可という厳しい基準を設ける

卒業試験による選別

国家試験に合格する見込みが低い学生を卒業試験で落とす

新卒合格率の向上

合格可能性の高い学生だけを卒業させることで国試合格率を維持

特に私立大学医学部では国家試験合格率を維持するために進級を絞る傾向が指摘されています。大学側の事情として「国家試験に合格する見込みが低い学生はあらかじめ留年させる」という方針をとる場合があり、国家試験に通りそうな学生だけ卒業させることで新卒合格率を高めようとするのです。事実、私立大医学部で新卒国試合格率が高い大学の約6割は「国家試験出願者数-受験者数」(=卒業試験に通らず国試を受けられなかった学生数)が多いというデータもあります。進級率を緩めれば新卒国試合格率は低下し、厳しくすれば合格率は向上する傾向があることが明らかになっており、私立大学では進級判定を厳しくするインセンティブが働きやすいのです。

教員の評価基準や進級判定の内部事情

評価基準の不透明さ

表向きの進級基準以外に、教員の裁量や学内の事情によって留年者が発生するケースもあります。各科目の試験は担当教員が作成・採点しますが、その評価基準が不透明だと学生にとって予測不能な落とし穴になります。実際に起きた例として、群馬大学医学部(国立)では2022年に40名以上が留年するという事態が報じられました。そのうち24人は一人の教授が担当する科目で不合格となっており、教授の主観的な評価が原因ではないかと指摘されています。

アカデミックハラスメント

岩手医科大学では2019年度に微生物学担当の教授が授業中に学生を「不誠実な集団」呼ばわりし、成績評価を恣意的に運用した疑いが取り沙汰されました。多数の学生が落第し、文部科学省が調査に乗り出す事態となりました。

このように、教授のパワハラ・アカハラや恣意的な採点が留年者を生むも考えられ、医学部特有の閉鎖的な環境ゆえに問題が表面化しにくい側面も指摘されています。

知られざるその他の留年要因・背景事情

経済的な理由

私立医学部では1年間に500万~700万円もの学費がかかるため、留年するとさらに同額の学費負担が追加で発生します。この経済的プレッシャーから、アルバイトに時間を割かざるを得ず勉強時間が不足したり、親の学費負担を考慮して、留年を機に退学を選ぶ学生も少なくありません。

人間関係や情報戦の影響

医学部では縦横のつながりが試験対策に重要だとよく言われます。過去問の入手や試験の傾向把握には先輩や同期との情報交換が必要となります。

精神的プレッシャーとメンタルヘルス

医学部生は常に重圧の中にあり、心身のバランスを崩す学生もいます。膨大な勉強についていこうと限界まで頑張るあまり、燃え尽き、鬱状態になってしまうと、授業に出られなくなったり勉強が手につかなくなって単位を落とすケースがあります。

留年を防ぐための対策と心構

効率的な学習方法の確立

高校までの暗記中心の勉強法から脱却し、医学部に適した学習方法を早期に確立することが重要です。膨大な量を効率よく理解するために、専門家のアドバイスの元に、早い段階において、勉強法の樹立を心がけましょう。

情報ネットワークの構築

医学部の定期試験では、情報戦の側面もあるため、先輩や同級生との良好な関係を築き、試験情報や過去問を入手できる環境を整えておくことが重要です。実際、過去問の活用は短期的な成績向上に一定の効果があります。しかし、過去問に頼りすぎた勉強法では、必ず限界が訪れます。特にCBTや学年末の総合試験、臨床科目の学習が本格化する高学年で、急に成績が落ちてしまうケースが少なくありません。過去問の答えを覚えるだけの学習に陥らないよう注意が必要です。

清光進級学院では、過去問対策はもちろん、基礎から応用までを体系的に理解できるように指導を行っています。「点を取るための学習」と「本質を理解する学習」の両立をサポートし、どの学年でも安定して成果を出せる力を養います。

メンタルヘルスの維持

過度のストレスや燃え尽き症候群を防ぐために、適度な休息と趣味の時間を確保し、心身のバランスを保つことが重要です。

孤立を防ぐためにも、清光の医学部進級対策講座では、学習面だけでなく精神的な安定も重視しています。個別講義を通じて、ひとりで抱え込まない学習環境を整えましょう。

医学部入学後、早めに専門家のサポートの元、進級、卒業、国試合格を目指していただきたいと思います。清光学院にお問い合わせください。